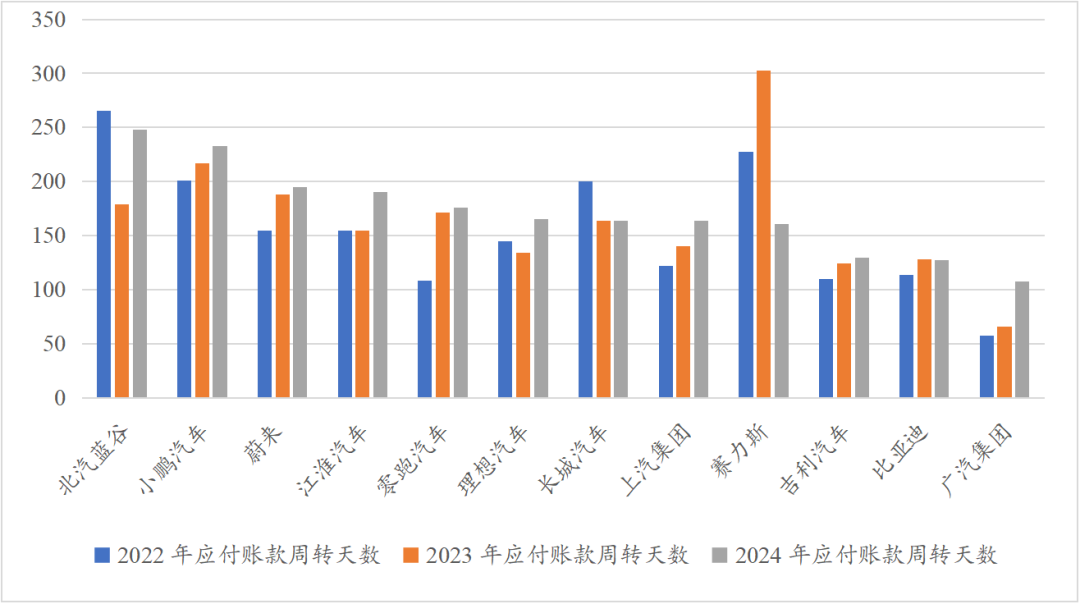

近年来,中国制造业尤其是汽车行业陷入了激烈的“价格战”与“内卷”竞争。为了抢占市场份额,不少核心整车企业通过不断延长对供应商的付款周期来占用上游资金,将其视为无息资金池以缓解自身压力。《中国产业数字化与供应链金融发展白皮书2024》中显示,中小供应商账期被延长至120-150天的现象增多。2024年国内车企应付账款周转天数平均约150天,远超美、德、日等传统汽车制造大国平均约30-70天的水平。大量零部件供应商的资金被长期占用,现金流极度紧张甚至面临破产风险,严重影响了产业链的健康稳定。供应商、整车厂乃至监管层都认识到,持续拖延货款的“账期战”已成为制约行业可持续发展的顽疾。

图1:2021年至2024年部分国内上市车企

应付账款周转天数情况

作者:

胥莉 上海交通大学安泰经济与管理学院副教授,行业研究院支付团队负责人

高英皓 上海交通大学安泰经济与管理学院硕士研究生

电子债权凭证:披着金融创新的“资金占用工具”

(一)业务本质的双重扭曲

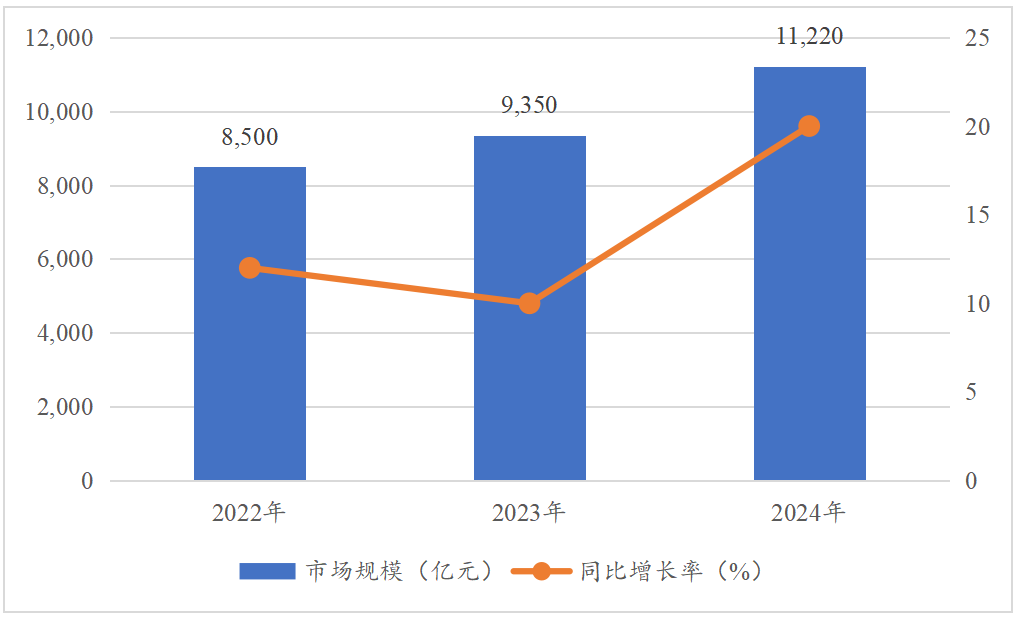

电子债权凭证(俗称"电子白条")本质上是核心企业向供应商开具的具有付款承诺属性的应收账款凭证。作为供应链金融的创新工具,电子债权凭证诞生的初衷是用于真实贸易背景下的债权确权。然而,在实际发展过程中,其功能逐渐异化——核心企业通过电子债权凭证系统性延长应付账款周期,将本应自身承担的融资成本转嫁给上游供应商。据统计,截至2024年末,该市场规模已突破万亿元。这种看似"多方共赢"的商业模式,实质上扭曲了供应链金融优化资源配置的核心价值,一方面核心企业获得变相的无息融资,另一方面中小供应商被迫承受资金成本,最终导致供应链金融创新背离了服务实体经济的本源。

图2:2022年至2024年电子债权凭证

市场规模及增长率

1. 核心逻辑异化

核心企业通过签发“白条”,将对供应商的实际付款承诺转化为电子凭证,绕开发票与验收,变相延长账期,将供应商本应收到的资金长期占用。电子凭证的灵活拆分与转让特性,加剧了这种支付延期行为。同时,多级流转和长期延期进一步扭曲工具本质,对上游资金构成重大挤压。

2. 弱势企业的沉默困境

目前,电子债权凭证在我国供应链金融中已形成规模化应用。截止2024年末,全国共有约350个电子债权平台,头部平台年交易量超万亿,在供应链金融中,电子债权凭证占据绝对主导地位。尽管电子债权凭证在一定程度上解决了中小企业融资可得性问题,但是,其无序发展导致核心企业滥用优势地位、加重了中小企业负担。当中小供应商陷入账款悬而未决而自身资金紧张的困境时,其核心客户仍经常拖延3个月后才开具“电子白条”,供应商不得不以较高的年化利率将其贴现变现,甚至还要承担保理费。如果拒绝贴现或强硬讨要现金,便会丧失订单;同样,当核心企业作为供应商时却逼迫对方现金支付,使得供应商往往只能默默承受这笔“融资成本”[1]。

(二)监管失灵的根源

电子债权凭证的快速扩张,很大程度上源于监管体系的滞后。传统法律并未将其纳入明确定义的金融业务监管框架,导致许多操作未受有效监管。一些企业钻监管漏洞,进行关联交易或虚假结算,使得票据融资缺乏真实贸易基础。

二 经济危害:

从产业链失血到国家竞争力衰减

(一)微观层面的生存绞杀

1. 利润率崩塌

中国制造业尤其是汽车零部件行业,长期以高强度的资金周转为代价维持竞争力。罗兰贝格《2025年全球汽车零部件供应商研究》显示,中国汽车零部件供应商息税前利润率约为5.7%,远高于欧洲3.6%和韩国3.4%的水平。然而电子债权凭证带来的贴现融资成本通常高达年化12%以上,直接吞噬了供应商的微薄利润。在这种情况下,中小企业利润率几近归零甚至倒挂,日常经营难以为继。

2. 创新断崖

长期资金被占用后,企业研发投资严重受挤压。随着行业进入高速技术迭代期,软件定义汽车(Software Defined Vehicle, SDV)、智能电动技术等研发投入以30%的年均增速迅猛增长,而核心技术创新需要持续稳定的资金支持[2]。电子债权凭证的高成本融资和长账期,不仅加剧了资金链断裂风险,也使得中小企业无力进行工艺改进或新产品开发。一旦创新投入受阻,产业链上中小企业将陷入技术和产品创新的悬崖式下滑,从而对整个行业的升级和竞争力形成长期压制。

(二)宏观层面的系统风险

电子债权凭证累积规模庞大,贯穿产业链上下游,一旦系统性问题爆发将影响广泛。如果核心企业或金融平台频繁出现违约或流动性危机,可能引发连锁反应,供应商资金断裂、生产停摆,乃至上下游企业集体陷入偿债危机。长期看,任由供应链中小企业“失血”,将削弱我国制造业根基,影响国家经济安全和全球竞争力。

三 国际借鉴:动态折扣

在欧美供应链金融市场的创新实践中,“动态折扣(Dynamic Discounting)”正逐渐成为主流趋势。数据显示,欧洲市场已有63%的供应链金融业务采用动态折扣模式,其渗透率远超传统保理业务。以全球领先的动态折扣平台——美国C2FO为例,这一创新模式通过科技赋能重新定义了供应链资金周转效率。目前,成立于2008年的美国金融科技公司C2FO已发展成为全球领先的动态折扣平台,年交易规模超过4000亿美元,服务网络覆盖173个国家和地区。

C2FO采用的动态折扣模式建立在严谨的合同付款框架基础上,通过数字化手段重构了供应链资金流转效率。这一创新模式的运行机制表现为:在合同约定的付款周期内,供应商可根据自身资金需求状况,在C2FO平台上自主发起提前收款请求,并通过C2FO的专利技术(Name Your Rate)自行选择折扣率来获得发票提前付款。作为B2B营运资金撮合平台,C2FO通过动态折扣专利技术和实时撮合系统,综合考虑市场利率、买方信用状况和供应商资金需求等多维因素,实现折扣率的智能匹配和动态优化。这种"供应商自主定价、买方弹性选择"的创新机制,不仅尊重了合同的法律约束力,更建立了基于商业信用的柔性资金管理新模式。

与传统的供应链金融工具相比,动态折扣具有三个显著特征:首先,它完全尊重合同的法律约束力,所有交易均发生在法定付款期限之内;其次,平台采用双向竞价机制,既保障供应商的资金自主权,又赋予买方充分的支付选择权;其交易基础是商业伙伴间的信用关系和互信机制;更重要的是,该模式通过数字化手段实现了资金流转的柔性管理。从产业价值来看,动态折扣通过科技驱动的提前支付机制,有效缩短了资金周转周期,已成为提升全产业链资金配置效率的现代化金融工具。

而国内主流的电子债权凭证则多发生在合同到期后,核心企业在本应付款的时间点并未实际履约,而是以尚未兑现的“白条”承诺付款,让供应商被动持有凭证再去贴现融资。这不仅导致账期被人为延长,供应商资金长期被占用,还将供应商变成了核心企业的“隐形放贷方”,需自行承担贴现成本,且兑付时间缺乏保障。

动态折扣模式大幅提高了支付透明度和契约执行力,供应商根据自身现金流实际申请提前回款,到账周期短,核心企业也可获得高于传统存款的资金回报,供应链整体流动性显著改善。更重要的是,动态折扣提高了支付透明度,使每笔账款都在合同条款和起算点框架内清算,契约精神得以维护和加强。

然而,在国内,采用类似 C2FO“动态折扣”模式的企业仍属少数。就国内情况而言,赫中企云的业务模式与 C2FO 的 “动态折扣” 模式较为相近。赫中企云所提出的基于 “动态折扣” 的数字化营运资金方案,其关键点在于使供应商能为核心企业提供 “提前付款换折扣” 的报价,核心企业则可根据自身的现金流状况,自主决定是否进行提前支付。整套体系由算法撮合、支付执行、数据监测三部分组成,将供应商“沉睡”的应收账款快速释放,有效压缩账期、改善流动性,并减轻以人情账、阶段性延误为特征的传统支付惯性。但是,目前在中国制造业,尤其是汽车行业,动态折扣模式的落地仍面临多重障碍。一方面,在供应链金融领域,由于电子债权凭证的主导地位,账期起算点被刻意延后(如不开票、不验收、不启动);另一方面,行业对延迟付款存在路径依赖以及车企对延迟付款的惯性操作,使得动态折扣无法在清晰的合同基础上实施,导致动态折扣缺乏真正契约基础和操作空间。若不从政策和合同标准上明确起算点、完善数字化支付体系,并将动态折扣纳入监管框架,契约精神和资金效率难以在国内产业链实现根本性突破。

四 政策升级:从惩戒约束到生态重构

(一)监管制度创新

供应商、整车厂乃至监管层都认识到,持续拖延货款的“账期战”已成为制约行业可持续发展的顽疾。截至目前,监管层已出台系列政策倒逼车企从“挤压式竞争”转向合规运营。2025年3月24日,国务院《保障中小企业款项支付条例》明确60天账期上限,并建立全国拖欠投诉平台,违规企业将面临信用惩戒、财政支持限制等处罚。2025年5月1日,六部门印发《关于规范供应链金融业务 引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资有关事宜的通知》,明确要求核心企业必须及时支付中小企业款项,合理分担供应链融资成本,不得滥用市场优势拖欠账款或强制延长账期。最近,多家车企集体承诺将供应商账期压缩至60天以内,这也是政策高压与行业自律共同催生的标志性变革,有望重塑整个汽车产业链的竞争逻辑[3]。

然而,需要注意的是,尽管比亚迪、一汽、东风、广汽、吉利、长安、小鹏、理想、蔚来、零跑等17家主流车企纷纷声明“供应商账期不超过60天”,大多还承诺不使用商业承兑汇票等融资工具,以响应6月1日施行的《保障中小企业款项支付条例》,而供应商反映“60天”的定义被刻意模糊,往往从“开票日”或“审批关卡”而非“交货或验收日”起算;多个环节诸如招标定点、验收对账、审批付款等都可能被延长,导致实际回款周期常达120-200天,甚至高达240天。此外,许多车企依旧以商业承兑汇票代现金支付,供应商还需贴息贴现才能提前收款,资金压力未减。若不细化承诺内容,规定结算方式与起算节点,并引入账款实时监管机制,“60天”最终仍将沦为形同虚设的“账期秀”,难以改变供应链资金失衡与创新能力下滑的深层问题。

(二)市场激励机制

除了监管约束,还需利用市场机制激励各方自律。可考虑对主动降低账期或提供友好折扣的企业设立产业基金、融资担保等支持措施。资本市场也可引导更多投资关注供应链中小企业的发展,设立专门供应链债券等创新工具。通过正向激励,鼓励核心企业主动优化支付结构,让供应商积极参与早付折扣,共同提升资金流转效率。

(三)法治保障强化

长远来看,必须通过法律完善保驾护航。要严格执行《保障中小企业款项支付条例》等法律法规,为供应链上的中小企业提供司法救济渠道。《支付条例》明确供应链核心企业不得故意拖欠中小企业款项,必须及时支付、不得滥用非现金手段强制延长账期。司法机关也应对虚假交易、违规收费等行为保持严惩力度,将损害供应链生态的违法行为纳入法治视野。只有让违法成本远高于违规收益,才能真正通过法治思维重塑市场诚信环境。

五 重铸制造业根基的生死时速

供应链金融的健康生态对于制造业的未来至关重要。监管部门需持续加大规范力度,市场主体也应迅速转向成熟的创新模式。动态折扣等数字化工具已经在国际市场证明了其可行性与价值,但国内推广尚处于起步阶段。各方需要形成合力,政府完善规则、金融机构提供支持、企业积极参与,才能在“时间价值”的角度重构产业链资金流。把每笔贸易款项及时、合理地流转到位,让中小企业回归产品竞争与技术创新的赛道,我国制造业才能在激烈的国际竞争中稳住阵脚,再次释放活力。

参考文献

[1]中国财富网.5万亿电子债权凭证退潮:动态折扣重塑公平供应链金融效率[N].中国财富网,2025年3月10日.

[2]罗兰贝格,拉扎德.2025年全球汽车零部件供应商研究[R].罗兰贝格,2025年5月2日.

[3]梁罗喆,陈镜安.车企集体承诺60天账期,能否落地[N].南都汽车,2025年6月14日.